臨時休診のご案内

5月11日(土)は鍼灸学会へ参加のため、休診とさせていただきます。

明日(5/8)も臨時休診とさせていただきます。

5/9(木)は9:00~11:30、15:00~19:00の時間で診療致します。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

5月11日(土)は鍼灸学会へ参加のため、休診とさせていただきます。

明日(5/8)も臨時休診とさせていただきます。

5/9(木)は9:00~11:30、15:00~19:00の時間で診療致します。

ご迷惑おかけしますが、よろしくお願いします。

今日は平成最後の診療日となりました。

平成元年に開業した長岡治療院も今年で31年目に突入。

明日から、令和元年。

長岡治療院の新たな時代を築くため、成長は止まることはありません。

サヨナラ平成!!

今日は少しテイストを変えて、とある僧侶のお話をしたいと思います。

その僧侶は僕の先輩にあたる方で、鍼灸師の資格を持つT先生です。

T先生は、僧侶になるために出雲へ修行に出ました。

T先生の入った道場は日本で最も厳しいといわれる道場で、

修行中、存在しないものが見えたり、錯乱状態に至ったりと

尋常では無い環境に身をおいていたようです。

そんな中、とても不思議な体験をしました。

修行では、正座やあぐらを長時間するため、膝への負担がとても大きく、

炎症を起こして、水がパンパンに溜まってきてしまったそうです。

膝がほとんど曲がらなくなってしまい、修行を諦めようかとおもったほどでした。

修行中は薬を服用したりや、鍼をうつことはできないため、

どうすることもできない状況から浮かんだアイデアは

「人のためになることを精一杯しよう」ということでした。

その日から、T先生は朝一番におきてトイレの掃除をしたり、

草むしりをしたり、とにかく人の為になることを全力で取り組んだそうです。

すると3日後からパンパンに腫れていたはずの膝の水がみるみる抜けて、

すっかり膝が曲げれるようになったといいます。

T先生が極限状態から浮かんだアイデアは、「自分を犠牲にしても人のために尽くす」という

仏教の教えに従い、行動することでした。

その結果、医学では説明のできない現象を引き起こしたのだろう

とT先生はいっていました。

人のために何かをすること、犠牲を払うことは

仏教の世界だけでなく、私達の身の回りのことにも通じると思います。

ボランティアをしたり、人との繋がりを大切にする人は長生きであるというデータもあります。

科学では解明できないT先生の不思議な体験は、人間としてとても大事なことを教えてくれました。

60代 女性

主訴:右手掌のしびれ、右手の筋力低下

現病歴:X年9月頃、庭仕事の後から右前腕に強い痛みを自覚。

10月初旬になると手に発疹が出現したため、近医の皮膚科を受診して帯状疱疹の診断。

発疹はおちつくが、しびれが軽減しないため当院に受診。

現症:右のC6-C8領域に発疹(痂皮化)、右の第3~4指の先端は知覚過敏

握力は右8kg、前腕や手指の筋力低下が顕著

西洋医学的病態:帯状疱疹による神経障害性疼痛

治療:4診目までは合谷、神門などを選穴、5診目移行はC5-6傍脊柱部、尺骨神経走行部などへ刺鍼

経過:初診治療直後に握力8kg→10kgへ増加、しびれも10→7へ軽減。

その後も、ステロイド、リリカなど薬物療法と鍼灸治療を併用し、1ヶ月半ほどで完治。

握力も左右差ほとんど無くなるまで改善しました。

考察:帯状疱疹後神経痛は60歳以上や、初期の疼痛の程度が強い場合、

難治性で慢性疼痛に移行しやすいと言われています。

本症例でも、初期の疼痛の程度は強く、高齢でありました。

また、感覚神経だけではなく、運動神経の麻痺が起こっており、予後不良と思われましたが、

薬物治療と鍼灸治療の併用で、約2ヶ月で完治する事ができました。

発症初期になるべく早く抗ウイルス薬を開始し、鍼灸治療を併用することで、

帯状疱疹後神経痛の遷延を予防することができます。

浜名湖SAにて

昨日は、静岡県の浜松で中村聡先生とお会いしてきました。

中村先生は、静岡県鍼灸師会の会長であり、浜松市で温故療院を経営されています。

温故療院は、介護保険、医療保険、健康増進事業を一体的に提供する施設で、

施設内には、デイケア、トレーニングジム、温水プール、鍼灸治療所が併設されています。

社員は、総数80名と大所帯であるとお聞きしました。

同行した、長谷川先生、伊藤和真先生と一緒に施設内を見学させて頂きました。

とても綺麗な館内でしたが、一番印象的だったのは、通所されている方々が本当にリラックスしており、

思い思いの時間をゆっくりと過ごされていました。

施設にある器具や住宅構造は、身体機能を高め、その人の持つ力を最大限引き出されるよう

様々な工夫がされていました。

施設見学後は、今後の鍼灸のありかた、進むべき方向性について意見交換をさせて頂きました。

特に「病院内で鍼灸師を雇用するためには」という話題では、鍼灸師の質の担保、保険制度、

看護師や理学療法士との住み分けについてなど様々な問題がありました。

自分にできることはなにか、改めて考えさせられる機会になりました。

社会を変えようと日々努力をされている先生方に大変刺激をいただきました。

帯状疱疹は、ヘルペスウイルスのなかの水疱帯状疱疹ウイルス(VZV)が原因で起こる感染症です。

小児期の水ぼうそうは、このVZVに感染することで起こります。

その後、ウイルスは神経節に潜伏します。

免疫力の低下により、潜伏していたウイルスが再び暴れだすと、

その神経が支配している皮膚(デルマトーム)に帯状疱疹が出現します。

帯状疱疹になりやすい人は、高齢者(50歳以上)、ステロイドなどの免疫抑制剤を服用中、

ストレス、悪性腫瘍などで免疫力が低下している場合です。

症状は、皮膚の発赤、水ぶくれ、びらんなど皮膚の炎症が起こります。

皮膚症状は約2週間程度で落ち着き、後にかさぶたとなり治癒します。

しかし中には皮膚症状が治まった後に、神経痛が出現することがあります。

これを「帯状疱疹後神経痛」といいます。

つづく・・・

二十四節気では、明日から穀雨です。

穀雨は、「田畑の準備が整い、それに合わせて降る雨」という意味があります。

穀雨が終わると立夏のなり、暦の上では夏が始まります。

今日は移動性高気圧に覆われ快晴となりましたが、

気圧の谷から湿った空気が流れ込み、夜間から早朝にかけては冷え込みます。

移動性高気圧通過中は気温が急上昇するので、気逆(のぼせ)や

内熱(熱っぽい)傾向のある方は注意です。

カフェインや香辛料を控え、穏やかにすごすといいでしょう。

夜間から早朝にかけては冷え込むので、半身浴などで下半身を温め、寝冷えに注意しましょう。

なんだか気象予報っぽくなりましたが、しっかり養生しましょうね!笑

初期の変形性膝関節症の症例です。

50代女性

主訴:左膝痛、正座ができない

1ヶ月前から膝関節の腫れと痛みを自覚。

水が溜まってきたので、整形外科でレントゲン撮るも、異常なしと診断。

リハビリのみで、特に治療もなく経過が変わらないので、当院受診。

現症:膝に軽度熱感あり、関節水腫はなし。左膝関節は軽度内反・屈曲変形

靭帯、半月板に異常なし。レントゲン画像では、左膝内側の軟骨が10~20%程度すり減っていいる。

東洋医学的な病態:肝経病証

西洋医学的な病態:変形性膝関節症(K-L分類 GradeⅡ)

治療方針としては、肝経の気血の流れを良くする、

アライメントの調節、ストレッチ、パテラセッティングを指導。

約1ヶ月で疼痛はほぼ消失、2ヶ月目には正座も可能になる。

現在では、水も全くたまらず日常生活が問題なく送れています。

膝関節痛は初期であれば、鍼灸治療と運動療法の併用で十分効果が期待できます。

高度に変形している場合や、関節水腫が強い場合、半月板・靭帯に問題がある場合は

西洋医学的治療と併用することが望ましいでしょう。

「膝の水を抜くと癖になる」というのを聞いたことはありませんか?

これは本当でしょうか?

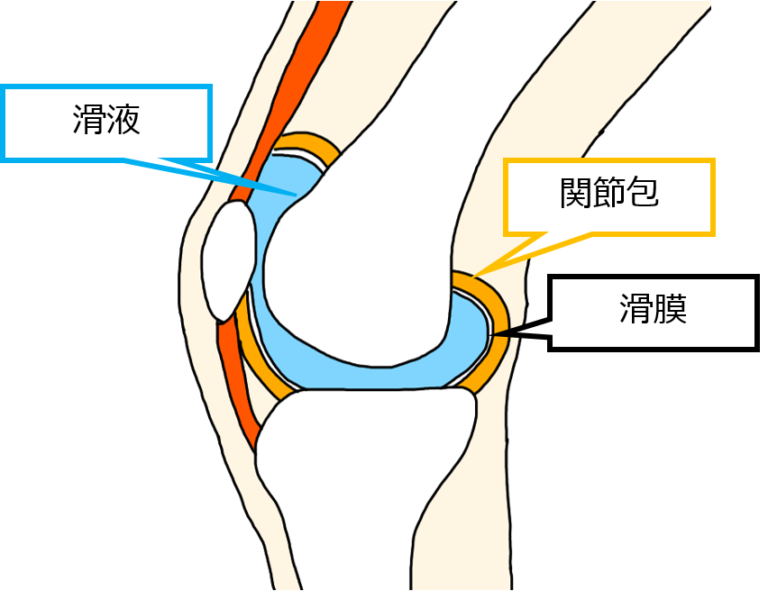

まず、「膝に水が貯まる」という現象についてですが、

膝関節は、「関節包」という袋状の膜に包まれています。

関節包は膝の動きをなめらかにするために、関節液を分泌しています。

この関節液が「関節包(滑膜)の炎症」により、過剰に分泌して関節内溜まっている状態を

「膝に水が溜まる」といいます。

膝の水を抜くと癖になるのは、関節包(滑膜)の炎症がある以上、

抜いてもどんどん溜まってきてしまうということです。

鍼灸治療は、滑膜の炎症を抑える効果があるため、水が溜まってくるのを防いでくれます。

治療によりアライメントが調節されることで軟骨への負担が軽減し、炎症を起こりにくくします。

当然、運動療法(パテラセッティング)も水が貯まるのを防ぐ方法のひとつです。

つづく・・・

〒468-0023

名古屋市天白区御前場町(ごぜんばちょう)13番地

(052)804-8190

月:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00

火:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30

水:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30

木:休み

金:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00

土:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00

日:休み

祝日:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00

該当する方を選択してください