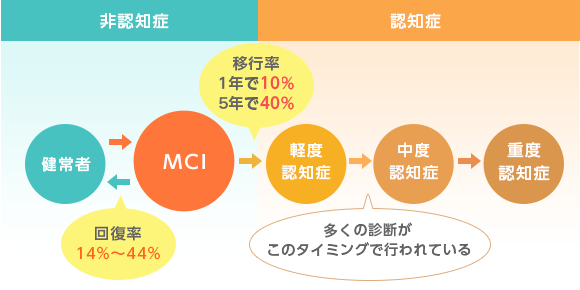

軽度認知障害(MCI)について

認知症じゃない、でも同年代の人と比べたらかなり認知機能障害がある・・・

そんな認知症の前駆段階を「軽度認知障害(MCI)」といいます。

じゃあ物忘れが人より多かったら、認知症の前段階なのか?!

それは違います。

年齢とともに脳が萎縮したり、物忘れが増えるのは当然です。

90歳以上の6~9割は認知症だと言われています。

MCIに関しては65歳以上の4人に1人と言われています。

ここで、ポイントになるのは

日常生活に支障をきたしているか、です。

90歳でも買い物に行ったり、炊事をしたり、友人と会って話したり。

認知症だったとしても、幸せな生活を送っているかたはいますよね?

段取りがうまくできない、予定をわすれてしまう、今までできていたことができなくなってしまう。

生活の支障となる症状が増えて来た場合は、一度検査したほうがいいでしょう。

しかし、MCIと認知症を見極めるのは認知症の専門医でも難しいと言われています。

では、認知症の発症を予防するには?

または、MCIの進行を遅らせるには?

つづく・・・