ケニア渡航日記 -メンバーとの出会いとアフリカ上陸-

お久しぶりです。

10日間のケニア渡航を終え、無事に日本へ帰国しました。

僕は、ケニアで奇跡のような10日間を過ごしました。

様々な人と出会い、ケニアの貧困や医療の現状を目の当たりにして、

自分が、今ここに生きていることの価値観が大きく変わりました。

現地の農村地区や医療施設で見て感じたことを

少しずつ書いていこうと思います。

アサンテナゴヤについて

http://asante-nagoya.com

9/13

中部国際空港で、アサンテナゴヤのメンバーと初顔合わせ。

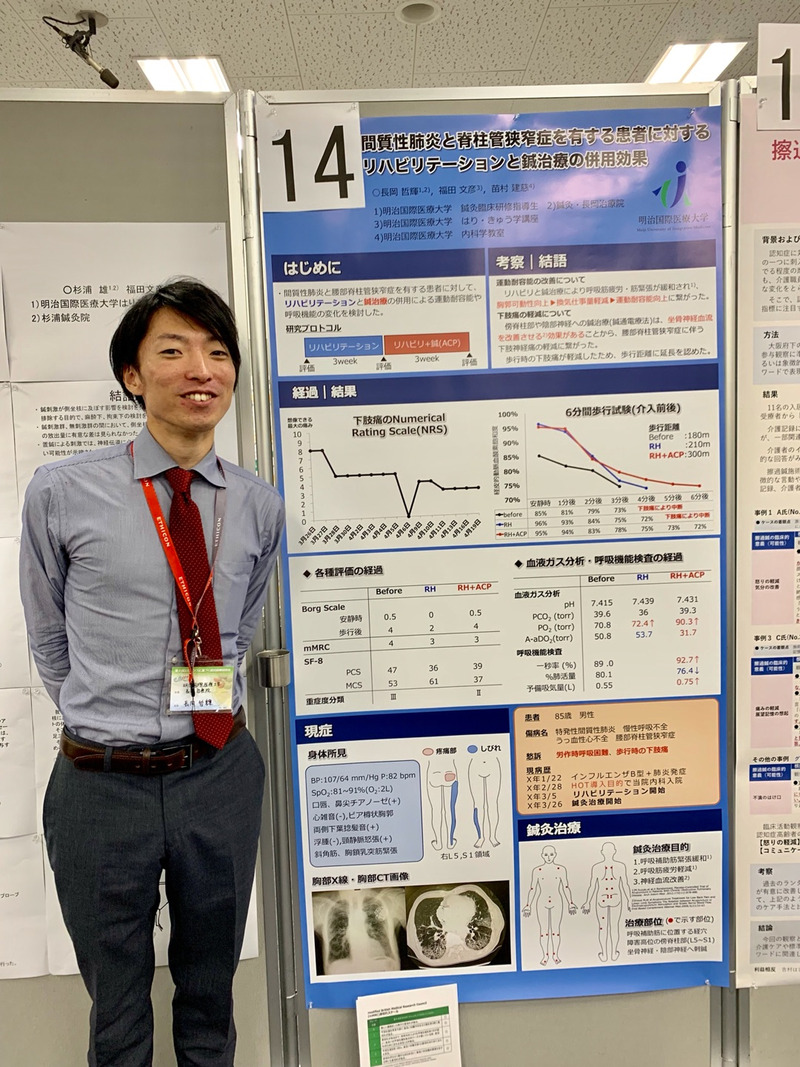

メンバーは、医師、看護師、薬剤師、医学生など様々。

お見送りの石川先生を含め、皆さん温かく迎え入れて頂きました。

空港では、支援物資(医療機器、子供服や靴、文房具など)をそれぞれ分担してスーツケースに詰め込みます。

重量30kgギリギリまで詰め込み、いざ出発!

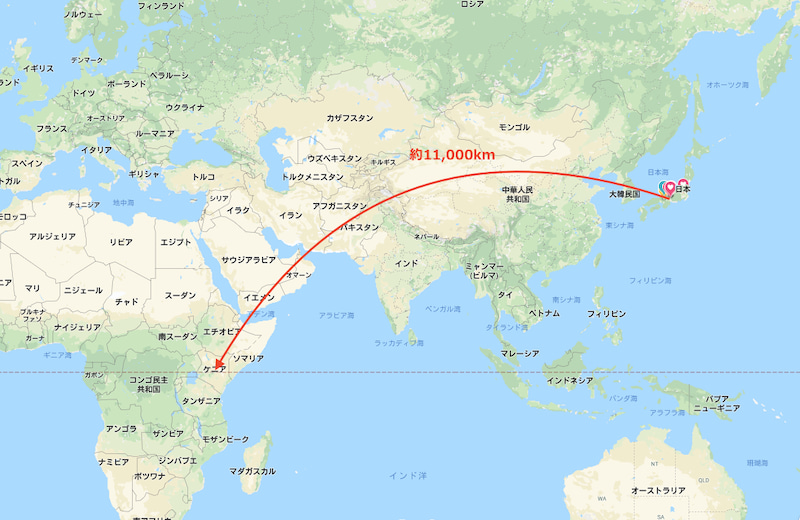

中部→北京経由→アブダビ(トランジット)を経て

合計16時間の長旅の末、ナイロビに上陸!

ナイロビ空港の到着ロビーは、プレハブで殺風景な雰囲気。

なんとロビーは、以前火事があったらしく現在改装(?)しているとのこと。

荷物検査では、現地の検査官にあれこれ質問をされて、足止め喰らいました。

毎年恒例のようです。笑

ケニアは、赤道直下ですが、標高が高く日中もそれほど気温が上がらないため、

とてもカラッとしていて過ごしやすい環境でした。

その日は、ナイロビのホテルに宿泊し、明日からの医療活動に備えます。

つづく・・・