花粉飛散始まる

今年一番の寒気の影響で極寒の名古屋

気象庁花粉飛散予報システム「はな子さん」によると

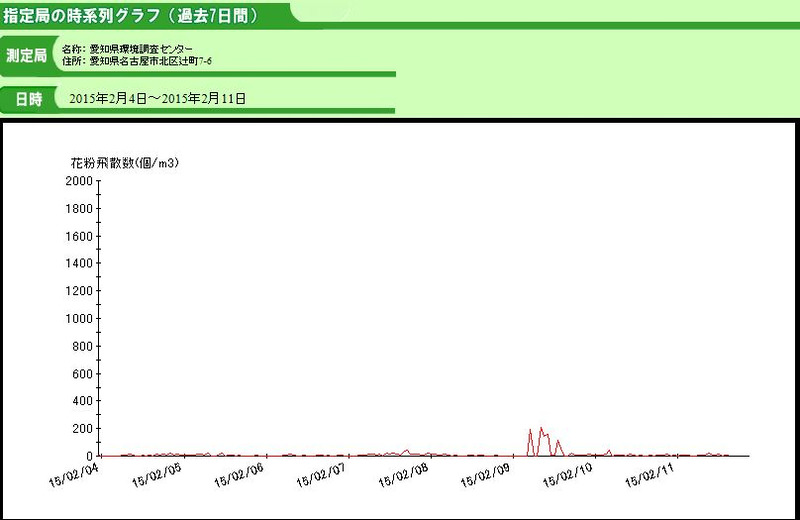

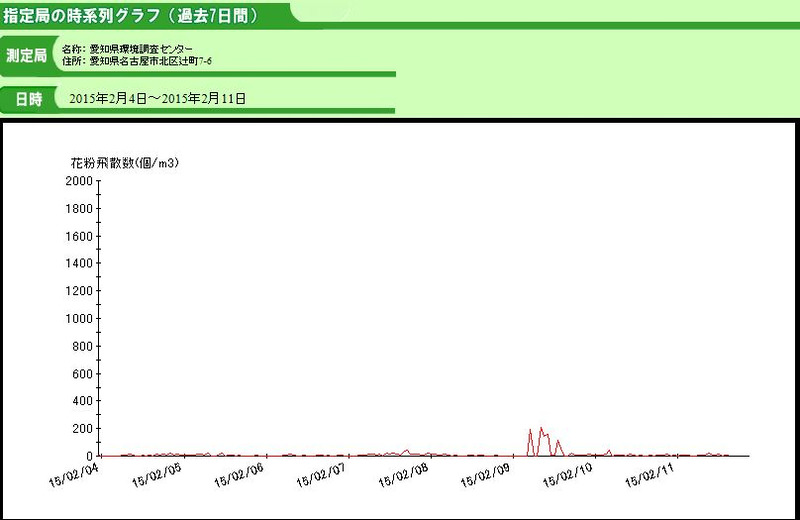

昨日今年初めて花粉の飛散が確認された

昨日は1㎥あたり200個以上の飛散量

観測場所(名古屋市北区辻町7-6愛知県環境調査センター)

今朝から鼻水が出始めた患者さんが早くも数名あり

肝木の影響を受けやすく

内湿傾向の方は要注意!

当院では中医学による弁証・少数鍼治療と

耳ツボに0.3㎜の皮内鍼(パイオネックス)を貼ることで

花粉症には約90%の有効率を得ている

今年一番の寒気の影響で極寒の名古屋

気象庁花粉飛散予報システム「はな子さん」によると

昨日今年初めて花粉の飛散が確認された

昨日は1㎥あたり200個以上の飛散量

観測場所(名古屋市北区辻町7-6愛知県環境調査センター)

今朝から鼻水が出始めた患者さんが早くも数名あり

肝木の影響を受けやすく

内湿傾向の方は要注意!

当院では中医学による弁証・少数鍼治療と

耳ツボに0.3㎜の皮内鍼(パイオネックス)を貼ることで

花粉症には約90%の有効率を得ている

アルフレッドアドラーのことば10

子供は「感情」でしか大人を支配できない

大人になっても

感情を使って人を動かそうとするのは幼稚である

赤ちゃんは「泣く」という感情表現を通して

あらゆる望みを手に入れます

「泣いたり怒ったりすることを通じてすべてを手に入れられる」

赤ちゃんの頃からそれを「学習」した子供は

その成功パターンを「性格」として刻み付けます

しかし、感情だけがものごとを達成する唯一の方法ではありません

にもかかわらず、大人になってからも感情表現で人を動かそうとする人は

内面的に幼稚なままだ、といえるでしょう

アルフレッド アドラーのことば9

カッときて自分を見失い怒鳴った、のではない

相手を「支配」するために

「怒り」という感情を創り出して利用したのだ

「思わずカッとなって自分を見失ってしまいました」

よくあるセリフです

感情は主に2つの目的で使用されます

1つは相手を操作し支配するため

2つ目は自分自身を突き動かすため

人は理性だけで判断し行動するわけではありません

怒り、悲しみ、喜び、恐れなどが「前に進む」「ストップする」

などの行動に拍車をかけるわけです

このように感情は相手と自分を動かすために利用されるのです

アルフレッド アドラーのことば8

強がりはコンプレックスの裏返し

「強く見せる」努力はやめて

「強くなる」努力をすることだ

本当に自信がある人は

それを誇示する必要がありません

優越のアピールは劣等感の裏返しなのです

優越コンプレックスを持っている人は

自分が本当に強く「なる」ための努力をしません

そうではなく強く「見える」ように努力をするのです

魂の問題を肉体の異常としてみるならば

我々がよく使う後谿という経穴は注目だ

これは手の太陽小腸経の経穴だが

裏の経絡は手の少陰心経

心の臓と大いに関わりを持つ

更に、経絡の相関性、子午の陰陽から

足の厥陰肝経と密接な関係を持つ

よって心魂の関わる痛みに大いに効果を表す

【最近の後谿の症例】

70代男性

主訴:腰下肢の激痛

現病歴:2週間前から発症、腰のMRIでは異常は認められない

セレコックスなどの鎮痛剤無効

ベッドに仰向けで寝ていられないほどの拍動性の激痛が

2~30分おきに間歇的に20秒程度続く

第5診目に仰臥位で患側後谿に3番鍼で25分置鍼

置鍼中に寝息が聞こえるようになる

第6診目では間歇的な拍動性の激痛が消失し

眠れないほどの夜間痛がなくなった

心魂を乱すほどの激痛に後谿は素晴らしい効果を示した

節分とは各季節の始まりの日(立春・立夏・立秋・立冬)の前日のことで

節分とは「季節を分ける」ことをも意味しています

江戸時代以降は特に立春(毎年2月4日ごろ)の前日を指すようになり

大寒の最後の日であるため、寒さはこの日がピークです

明日からは徐々に春陽が高まっているので

肝鬱(ストレスフル)傾向の方は

イライラしない、カフェイン摂取過剰(一日コーヒー2杯まで)に注意し

適度な運動で気を巡らせましょう

”大寒”を過ぎてから花粉症様の目の痒みの訴えが増えていますが

花粉が飛んでいるのではなく、これも”肝鬱と春陽”の影響です

アルフレッド アドラーのことば7

「あなたが劣っているから劣等感があるのではない」

「どんなに優秀に見える人にも劣等感は存在する」

「目標がある限り、劣等感があるのは当然なのだ」

人は誰もが劣等感を持っています

何故なら、人は自分では意識しないままに

「こんな人になりたい。こんな人生を歩みたい」

という目標を持っているからです

そして目標は常に現状よりも高く掲げられる

つまりいつまでたっても永遠に目標は未達成

だからこそ、そこに劣等感が生まれるのです

アルフレッド アドラーのことば6

「やる気がなくなった」のではない

「やる気をなくす」という決断を自分でしただけだ

「変われない」のではない

「変わらない」という決断を自分でしているだけだ

例えば叱られたときにそれをどのように「認知」し

「意味づける」かは人それぞれです

腹が立つ、という人もいれば

悲しみ落ち込むという人もいるでしょう

しかし、一方で「なにくそ!」と発奮する人もいるでしょう

叱ってもらってありがたい、と感謝する人もいるでしょう

人は「認知」や「意味づけ」を変えることで

いかようにも反応すなわち、思考、行動、感情を変えることができるのです

アルフレッド アドラーのことば4

「健全な人は、相手を変えようとせず自分が変わる」

「不健全な人は、相手を操作し、変えようとする」

「過去と他人は変えられない。しかし、今ここから始まる未来と自分は変えられる。」

エリックバーン

この考え方で大切なのは

「本当はどちらが悪いのか?」という

「原因」を追究することはムダだということです

「どちらが悪かったのか」に時間や労力を注ぎ込むくらいならば

その分のエネルギーを未来の解決に費やすほうがはるかに生産的です

亜急性の全身の関節痛を訴える患者さんで

西洋医学的な検査(画像・血液)で異常が認められないか

他の疾患、例)頚髄症・手根管症候群・変形性関節症等

の診断がでるも内服治療や手術で改善が見られず

当院を受信される症例が最近3例あった

所謂グレーゾーンの患者さん

リウマチの疑いがあってもCRP.RF定量等が正常値であると

リウマチとは診断されにくいようだ

3例とも東洋医学的な弁証では痹病(ひびょう)の熱痹であった

関節痛が酷く熱い、手指の硬縮が著明、顔面気色は紅

舌色も紅色、脈は枯脈が多い

3例とも関節リウマチが疑われたので

医療連携するリウマチ専門クリニックをご紹介したり

受診されている主治医にリウマチの検査を依頼するようにした結果

全てリウマチの診断となった

リウマトレックスがよく効くので処方されると

鍼灸治療との併用で1~2か月で炎症が改善され

QOLが上がってくる

家事や仕事に復帰され感謝されることになる

リウマトレックスは徐々に減薬していけばよい

リウマチ専門医との医療連携が必要な疾患だ

〒468-0023

名古屋市天白区御前場町(ごぜんばちょう)13番地

(052)804-8190

月:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00

火:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30

水:AM9:00-11:30、PM3:00-6:30

木:休み

金:AM9:00-11:30、PM3:00-7:00

土:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00

日:休み

祝日:AM9:00-11:30、PM2:00-5:00

該当する方を選択してください